Des récits écrits racontent l'histoire de la révolte des Zanj, une révolte d'esclaves qui a eu lieu à la fin du IXe siècle dans le sud de l'Irak. Parmi les insurgés figuraient des Africains, réduits en esclavage, qui travaillaient dans divers secteurs de l'économie locale.

Par Peter J. Brown, Archéologue, Université de Durham.

Dans la plaine inondable du sud de l’Irak, on peut encore voir des milliers de digues et de canaux. On pense depuis longtemps qu’il s’agit des vestiges d’un vaste système agricole construit par ces esclaves. Leur construction et l'agriculture pratiquée ici pourraient avoir été à l'origine de la rébellion qui, selon une hypothèse largement répandue, aurait conduit au déclin rapide de la ville historique de Bassorah et de l'économie locale.

Avec l'aimable autorisation des auteurs/Cambridge University Press

Pour la première fois, notre étude archéologique fournit une chronologie plus précise de l'agriculture dans cette région. Elle permet également de mieux comprendre l'impact de la rébellion des Zanj sur la région.

Nous avons daté quatre des 7 000 vestiges de remblais abandonnés qui couvrent une grande partie de la plaine inondable du Chatt al-Arab, attestant d'une période d'expansion agricole.

Notre étude révèle que ce système agricole a été utilisé pendant beaucoup plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant. Ce qui remet en question l'impact de la rébellion sur l'agriculture et l'économie locale.

Nos conclusions enrichissent notre connaissance de l'histoire paysagère du sud de l'Irak. Elles rappellent aussi l'importance historique de ces éléments, longtemps négligés.

Le mystère des digues abandonnées

Des ouvrages de terrassement à l'abandon et en cours d'érosion jonchent la plaine inondable du Chatt al-Arab, le fleuve formé par la confluence du Tigre et de l'Euphrate. Celui-ci traverse le sud de l'Irak avant de se jeter dans le golfe Persique et l'océan Indien.

On remarque notamment des groupes de crêtes linéaires massives et surélevées, dont certaines s'étendent sur plus d'un kilomètre, disposées en formations régulières. Parmi ces éléments, on peut retracer les vestiges de canaux asséchés et de petits canaux secondaires adjacents.

Aujourd'hui, l'agriculture dans la plaine inondable est limitée à une bande d'environ 5 km autour du fleuve. Mais les vestiges abandonnés témoignent d'une agriculture dans le passé sur une zone beaucoup plus vaste. On ignore ce qui y était cultivé, mais il s'agissait probablement de céréales comme l'orge ou le blé, de dattes ou de canne à sucre.

Les récits des voyageurs qui ont visité la région, ainsi que les cartes historiques, indiquent que le modèle agricole moderne existe, pratiquement inchangé, depuis au moins le XVIIe siècle. Les éléments que nous voyons aujourd'hui dans le paysage ont donc dû être construits, utilisés et abandonnés à une époque antérieure.

Photo satellite des crêtes dans la zone d'étude. Avec l'aimable autorisation de l'US Geological Survey

De nouvelles méthodes scientifiques permettent désormais de dater plus précisément ces aménagements et de replacer cette phase d’expansion agricole dans son contexte historique.

En 2022, nous avons creusé de petites tranchées dans quatre des digues pour prélever des échantillons de sol. Grâce à une technique appelée luminescence stimulée optiquement, nous avons pu analyser chaque grain de sable. Cette méthode calcule le temps écoulé depuis leur dernière exposition à la lumière du soleil. Comme nos échantillons provenaient de l'intérieur des digues, où la lumière ne pénètre pas, ils nous indiquent le moment où le sol a été déposé pour construire ces ouvrages.

La rébellion des Zanj

Jusqu'à présent, aucune étude de terrain significative n'avait été menée pour étudier ces vestiges. Cependant, ces traces d'agriculture prémoderne ont souvent été associées à un épisode historique précis, mais sans preuve concrète. Des documents datant du début de la période islamique (du milieu du VIIe siècle au milieu du XIIIe siècle environ) décrivent en détail une révolte d'esclaves dans le sud de l'Irak à la fin du IXe siècle, entre 869 et 883.

La rébellion des Zanj a vu de grands groupes d'esclaves se rebeller contre les forces du califat abbasside qui régnait sur la majeure partie du monde islamique. La rébellion a donné lieu à des épisodes violents, notamment le pillage de la ville voisine de Bassorah et des affrontements avec les forces du calife envoyées pour réprimer la révolte. Cela a plongé le sud de l'Irak dans le chaos.

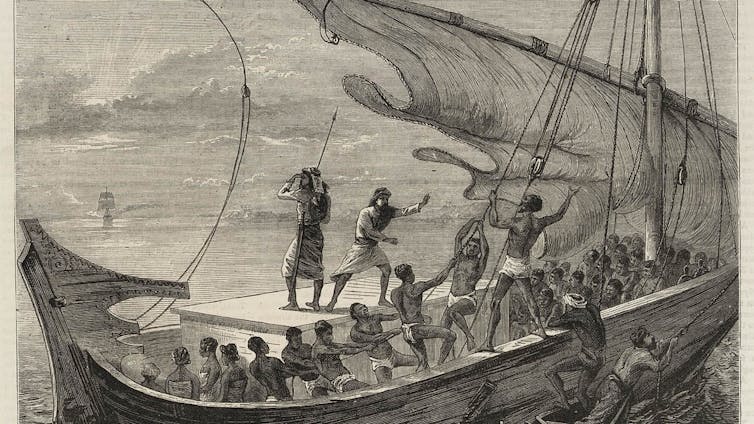

Un navire négrier arabe dans la mer Rouge dans les années 1500 ou 1600. New York Public Library

L'identité du peuple zanj impliqué dans le soulèvement a fait l'objet de débats. « Zanj » est un terme arabe utilisé tout au long de la période médiévale pour désigner la côte swahilie de l'Afrique de l'Est, bien qu'il ait également été utilisé pour désigner l'Afrique de manière plus générale. En conséquence, les Zanj ont généralement été considérés collectivement comme des esclaves transportés vers le sud de l'Irak depuis l'Afrique de l'Est.

Si les preuves de la traite des esclaves entre l'Afrique et l'Irak au début de la période islamique ne font aucun doute, l'ampleur de ce commerce a été remise en question. Sur la base de preuves génétiques et de la logistique nécessaire pour transporter un grand nombre de personnes vers le Golfe, il a été soutenu que la majorité des esclaves africains au moment de la révolte provenaient d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale occidentale via les routes commerciales sahariennes, plutôt que de la côte est de l'Afrique.

Par ailleurs, la révolte n’était pas uniquement composée d’esclaves africains, car des paysans locaux se seraient également joints aux insurgés. Le groupe rebelle était donc hétérogène.

On dispose de peu d’informations sur la vie des Zanj avant la révolte de 869. Leur présence en Irak est attestée depuis plusieurs siècles, et des soulèvements de moindre ampleur avaient déjà éclaté dès la fin du VIIᵉ siècle. Toutefois, les sources concernant les conditions de vie des esclaves avant le IXᵉ siècle sont extrêmement rares.

Certains étaient chargés de tâches telles que le transport de la farine. D'autres étaient répartis en groupes de 50 à 500 personnes dans des camps de travail situés dans la plaine inondable. Nous ne disposons d'aucune information sur la vie dans ces camps, mais les sources écrites suggèrent que les esclaves étaient maltraités par les « agents » qui les surveillaient. À part pour l'agriculture, il est difficile d'expliquer pourquoi de tels camps auraient existé dans cette zone.

Ce que l’on sait des Zanj correspond à l’ampleur des vestiges visibles aujourd’hui. De très nombreux bras étaient nécessaires pour transporter la terre et construire les digues, puis pour cultiver les champs. Cela devait être un travail exténuant.

Questions sans réponse

On a souvent supposé que la rébellion des Zanj avait entraîné un déclin important de l'économie de la région, y compris des activités telles que l'agriculture. Nos résultats indiquent cependant que les travaux de terrassement datent de la période postérieure à la rébellion.

Si certains échantillons datent de la période immédiatement après la rébellion, d'autres remontent à un ou deux siècles plus tard, aux XIe, XIIe ou XIIIe siècles. Ces structures ne semblent donc pas avoir été créées en une seule fois, mais sur une longue durée, peut-être selon le rythme des cycles agricoles annuels.

Les échantillons que nous avons datés ne reflètent donc pas les débuts de l’agriculture dans cette zone, mais offrent une sorte d’instantané du travail en cours. Comme certains aménagements datent de peu après la révolte, il est probable que les esclaves mentionnés dans les sources écrites aient participé à leur construction. Mais l’agriculture a bel et bien continué dans la région pendant une très longue période après la fin du soulèvement.

Pourquoi une si vaste zone agricole a-t-elle ensuite été abandonnée ? On l’ignore encore. Les causes possibles vont du changement climatique aux pandémies, en passant par des bouleversements économiques et politiques plus larges. D’autres recherches sont nécessaires pour répondre à cette question.

Mais en établissant un lien plus précis entre ces caractéristiques du paysage et leur contexte historique, nous nous rapprochons un peu plus de la compréhension des processus sociaux et économiques qui ont eu lieu dans le sud de l'Irak au cours de la période médiévale.

L'archéologie ajoute une autre dimension à ce que nous savons déjà d'un événement historique tel que la rébellion des Zanj.

Commentaires (0)

Veuillez vous connecter pour laisser un commentaire.

Soyez le premier à commenter !